Directo Santiago-Mocoa

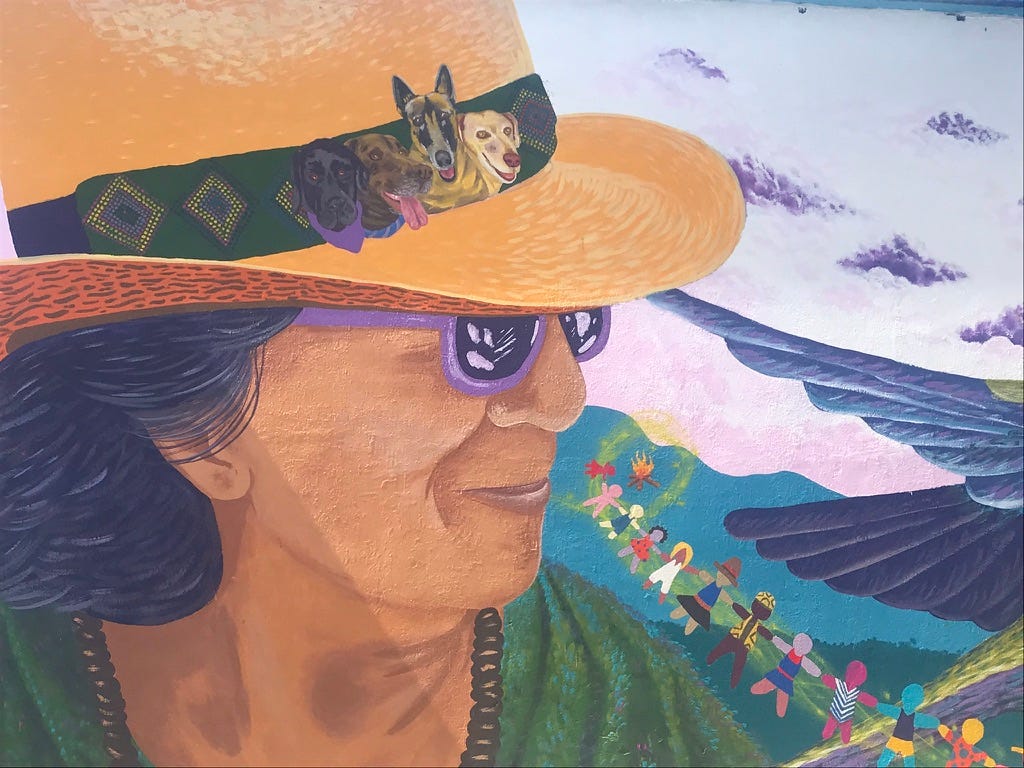

"Nuestra Colombia" o una carta que reflexiona sobre qué realmente nos es dado para llamarlo "nuestro". Letras viajeras de Nathalia Salamanca

Empiezo a responder tu carta mientras abordo el vuelo que me saca de Santiago y me lleva a Bogotá. El destino final de esta ruta es Mocoa, Putumayo. En donde estuve hace ocho años, después del ‘terremoto’ que me abrió la tierra, y desde donde también te escribí unas letras. Justo las encontré hoy mientras empacaba. Entonces, te escribí desde la casa de mi amiga Sandra, quien me había recibido para ‘regalonearme’ (chilenismo pa’ consentir) y acompañarme en un viaje que había planeado hacer con mi papá y que nunca fue.

Así. Tan determinante.

Ahora, Sandra ya no está. Ya no está su voz, ya no está su humor.

Así. Tan determinante.

“Nuestra Colombia”, dices. Ahí nos encontramos, nos conocimos, aunque lentamente ambos hemos ido acumulando kilometraje fuera de sus fronteras. Temprano en mi vida empecé a recorrer el país, ese que llamas nuestro. Primero “en familia”, en experiencia guiada y compartida, y luego por trabajo. A mí el periodismo y la investigación siempre me han sacado de Bogotá para montarme en aviones, buses, camionetas, lanchas, motocicletas e ir a conocer gente, charlar sobre sus vidas, escuchar lo que inicialmente me pedían que averiguara y lo que con el tiempo se fue convirtiendo en realmente lo que fuera que quisieran contarme.

En el avión, venía ‘masticando’ eso que en tu carta llamaste “nuestro”. Cuando uno emigra, hay afectos y sensaciones atadas a la comida. Lo que se extraña revive inicialmente en el gusto. Por eso, cuando he vivido fuera, cada vez que vengo a Colombia empaco arepas, chocolate de mesa, chocorramos, platanitos dulces y salados, te de coca y café y más café. Por eso, a veces uno, cuando emigra, paga una papaya carísima (importada porque donde uno vive no se da), o se entrega con resignación a las nuevas experiencias en busca de eso que se consumía en “la tierrita” y por fuera cuesta encontrar (el caso actual, que conoces, de mi cruzada por encontrar harina de coca1 en Santiago de Chile).

La comida es una ilusión de comunidad, de afectos, de pertenecer. Lo que se conoce, lo que se saborea. Habla el mismo idioma que uno. Los viajes y los nuevos lenguajes también pasan por esa lengua. De Chile, sobre todo del sur, hace ya un tiempo he adoptado el merkén (me lo presentó Luis en su cocina de Edimburgo). Y desde entonces se ha vuelto un condimento que llevo conmigo, es parte de lo que he ido considerando mío, aunque podría hacerles torcer los ojos a algunos ‘puristas territoriales’. El mapa gustativo de mis territorios pasaría por el pan de almendras que recuerdo de La Rochelle (y que busco y busco y no encuentro), los arándanos y la cerveza escocesa, los tomates chilenos (“Chile más que vinos”, el título de libro que le propuse hace apenas unos meses a mi amigo, admirado escritor y editor, Karim).

Pero, retorno a la conversa de la tierrita. Ya en otra carta habitaremos o nos zambulliremos en las papilas gustativas de nuestros territorios.

Entonces, luego de permitirme la idea de “pertenecer” a través del apetito y la lengua, aterricé en lo que para mí es más mi territorio, y es justamente la gente. La gente más allá de la respuesta automática y honesta de la familia (esa casa natural, llena de conexiones intrincadas de afectos, historias, dramas y pesares), para mí pasa por un “nosotros colectivo” con el que suelo encontrarme más fresco, vivo, en territorios donde el tiempo transcurre más lento, distinto. Para mí, por mis rutas y mis devenires, territorios como Chocó, Nariño, Caquetá, Putumayo y la Amazonía. Bogotá es ‘expulsante’. Razón por la cual en este viaje, la ruta fue ‘cuasi’ directa Santiago-Mocoa, con una parada en Bogotá, tipo sala de espera, apenas para cambiar de avión, abrazar familia, tomar una cerveza, ‘saludar’ un ajiaco y empacarme para la puerta de entrada de la Amazonía colombiana con otras veinte almas y varias cajas de donas en un avión chico de Satena.

La gente. Que resiste, que camina, que vive dignamente, que pertenece y permanece enraizada al territorio, tercamente, aunque las violencias, las peleas por la tierra, el poder de los armados, de donde venga, insistan en expulsarlos. La gente que se ayuda. Y es que aunque hayan sido ya expulsados una, dos, tres veces, porque eso pasa en este país, siento que es gente que se relaciona con su territorio con conciencia, lo habita de una manera en que lo “hace suyo”. No como a veces se vive en las ciudades, o al menos así lo siento yo, como si estuviéramos de paso, como si esos lugares llenos de cemento y ladrillo fueran prestadores de bienes y servicios pero no una excusa o una invitación a formar hogar, a echar raíces.

Sandra era así. Nacida en una región más al norte, terminó viviendo más al sur. En tierra de montañas, de ríos, de aguaceros, ahí nos encontramos, nos conocimos. Con ella recorrí la región físicamente y gracias a su trabajo viajé por el territorio a través de las palabras de profes, estudiantes, defensores de derechos humanos, lideresas campesinas y de pueblos indígenas. Gracias a ella conocí mundos distintos, posibles, en una conexión que siempre invitaba a mirarse hacia adentro para, desde ahí, caminar en colectivo.

Gracias a ella conocí la rabia de un país que se mira y se construye desde un centro de poder (Bogotá) desconectado de los vasos comunicantes que corren, poderosos, por sus ríos, atraviesan sus montañas, se alojan en esteros, respiran en cananguchales, ventean en manglares, se sacuden en desiertos. En el Putumayo y con el trabajo de la Corporación Casa Amazonía (COCA) conocí por primera vez la medicina de los pueblos indígenas, al abuelo tabaco, los rituales del temazcal, las terapias posibles gracias a las esencias florales. Lo que la corporación hacía en el territorio conectaba con el territorio, con los ancestros y las ancestras, con quienes habían venido antes y con sus formas de conversar con la tierra. Putumayo es una región que siento palpita en mí, fuerte, tal vez como me siento a veces en el Cauca, o cuando vuelvo al Chocó, o al Caquetá, o a Nariño.

Hoy te escribo desde la casa de mi familia en Bogotá. Me ha tomado tiempo de más procesar y digerir lo que fue esta visita al Putumayo años después, de la mano de un colectivo poderoso de comunicación que camina con los pueblos indígenas y que constantemente se pregunta y conversa con los territorios, intentando escuchar sus voces (ya no solo humanas) para ayudar a que retumben y resuenen en la región, en la Abya Yala. Y mientras ensamblo estas letras, las tejo, destejo, armo, desarmo, hay una idea que se me queda flotando en el ambiente, que casi la puedo ver observarme de reojo, y es que tal vez mi búsqueda de “harina de coca” en Santiago pase también por mi búsqueda de algo similar a la Corporación Casa Amazonía “COCA”, en Chile. Ese nodo, ese enlace, ese proceso que me muestre, me invite a escuchar, ese “soy porque somos” que en Colombia, en esa que llamas nuestra, me fue dado a conocer por tantos otros y otras con quienes tuve la fortuna de irme encontrando en el caminar colectivo.

Y ya. Esas son mis letras. Extrañándote, pensándote y agradeciéndote el viaje que tus letras le posibilitaron a mis lugares.

Nathalia S.2

La harina de coca se obtiene de pulverizar la hoja de esta planta, considerada un superalimento con efectos medicinales. Para quien quiera saber más, le invito a asomarse por la página de Coca Nasa, industria indígena colombiana.

Nathalia Salamanca Sarmiento. Escucho, leo, escribo, edito, así, una y otra, y otra vez. Colombiana, con siete años acumulados en Escocia (en donde escribí mi primer libro) y ahora echando a andar la vida en Chile. De formación periodista, como investigadora he trabajado en medios de comunicación, organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de pensamiento y espacios académicos en Colombia, Reino Unido y Alemania. En Instagram @nthl137 y en Twitter @nthl_s